Nur zwölf Jahre bleiben angeblich noch für die „Klimarettung“. Handele die Welt bis dahin nicht, geht sie unter. Deshalb soll Schluss sein mit der Freisetzung von Kohlendioxid, mit der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas. So lautet der aktuelle Marschbefehl für die globale Klimapolitik. Die deutsche Regierung ist natürlich bei der Rettung dabei und will bis 2038 alle Kohlekraftwerke abschalten. Noch ärger treibt es Alexandria Ocasio-Cortez, neugewählte erzlinke Senatorin der amerikanischen Demokraten. Sie will mit dem „Green New Deal“ bis 2030 eine „Null-Emissionswelt“ erreichen, in der fossile Brennstoffe verschwunden sind und die Energie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen soll.

Es sind aberwitzige Pläne. Und letztlich sinnlos. Selbst wenn tatsächlich menschengemachtes Kohlendioxid die weltweite Temperatur in die Höhe triebe, wäre die Abschaltung von Kohlekraftwerken, die Errichtung zahlloser Windräder und Solaranlagen hierzulande für die Katz. Denn nicht von Deutschland, nicht von der EU, sondern von China hängen die zukünftigen Emissionen ab. Seine wachsende Wirtschaft liefert die weltweit größten Mengen an Treibhausgasen. Schon vor fünfzehn Jahren hat das Land die USA überholt und baut seinen Vorsprung stetig aus. Sitzt China nicht im Boot der Klimaretter, ist alle Retterei vergebens.

Nun, westliche Klimapolitiker, NGOs und UN-Bürokraten sehen China unverdrossen an ihrer Seite und nehmen für bare Münze, wenn Präsident Xi Jinping auf dem Kongress der Kommunistischen Partei im Oktober 2017 versichert, dass sein Land „in der internationalen Zusammenarbeit zum Klimawandel einen Fahrersitz“ einnehmen werde. Gewertet wurde diese Aussage als Reaktion auf Donald Trumps Ankündigung drei Monate zuvor, dass die Vereinigten Staaten aus der Pariser Vereinbarung aussteigen würden. Barbara Hendricks, ehemals deutsche Umweltministerin, sah da die fernöstliche Großmacht schon als Vorreiter: „Wir können China beim Klimaschutz ja nicht alleine vorangehen lassen.“

Das ist Wunschdenken. Xi Jinping wacht sicher nicht mitten in der Nacht auf und sorgt sich um das Klima. Für Chinas Führung zählen Wirtschaftswachstum und sichere Energieversorgung, nicht aber die globale Temperatur. Bleiben wir in Xis Bild vom Fahrersitz, dann ist sein Land eher der Zuschauer an der Straße, der zufrieden zusieht, wie der westliche Klimazug ins Ungewisse fährt. 30 Jahre chinesischer Klimapolitik machen diese Haltung deutlich – wenn man sie denn sehen will.

Asymetrische Ziele in Kyoto

In Rio de Janeiro einigten sich 1992 154 Staaten auf die Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Gemäß dieser Vereinbarung sollte „die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau stabilisiert werden, das gefährliche Eingriffe des Menschen in das Klimasystem verhindert.“ Über das „Wie“ stritt man sich ab 1995 auf den alljährlichen Welt-Klimagipfeln, die sich schnell zu Massenveranstaltungen auswuchsen. 1997 in Kyoto trafen sich schon 20.000 Teilnehmer – mit hohen Erwartungen. Erstmals sollten sich die Vertragsstaaten auf „verbindliche Emissionsziele“ einigen.

Formuliert wurden asymmetrische Ziele: Die Industrieländer sollten bis 2012 ihren Ausstoß an Treibhausgasen deutlich senken. Die Entwicklungs- und Schwellenländer, angeführt von China, mussten sich zu nichts verpflichten. Vorteil China et al. – sehr zum Missfallen der amerikanischen Unterhändler, die auf einem Beitrag der Nicht-Industrieländer bestanden. Diese blieben allerdings bei einem strikten Nein. „Unsere Emissionen bedeuten Überleben, ihre Luxus. Dort haben zwei Leute ein Auto; uns wollen sie sogar verwehren, in Bussen zu fahren“, konterte der Chef der chinesischen Delegation.

Bill Clinton war damals amerikanischer Präsident, Al Gore sein Vize. Beide waren gewillt, das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen. Doch der US-Senat spielte nicht mit. Einstimmig lehnten Republikaner und Demokraten eine Unterzeichnung aus zwei Gründen ab: die Ausnahmen für „Großverschmutzer“ wie China, Indien oder Südkorea und der zu erwartende erhebliche Schaden für die US-Wirtschaft.

2005 hatten alle Staaten das Kyoto-Protokoll ratifiziert – mit Ausnahme der USA. George Bush, der Clinton 2001 als Präsident ablöste, hatte mit Kyoto nichts im Sinn. Er hielt die Vereinbarung für „in vieler Weise unrealistisch“. Der chinesischen Regierung war es recht. Solange Washington dem Kyoto-Protokoll fernblieb, musste Peking keinen politischen Druck fürchten.

Angela Merkel als umtriebige Klimakanzlerin

Im Jahrzehnt nach Kyoto, Mitte der Nullerjahre, wandelte sich die Erderwärmung zur gefährlichen Erderwärmung. China verdrängte die Vereinigten Staaten, bis dahin größter Erzeuger von Treibhausgasen, von der Spitze. 2006 sahen Millionen von Menschen Al Gores apokalyptisches Propagandawerk „An Inconvenient Truth“, und im Jahr darauf erhielten der Weltklimarat und Al Gore den Friedensnobelpreis. In Deutschland präsentierte sich Angela Merkel als umtriebige Klimakanzlerin; manche Medien maßen ihr gar eine Schlüsselrolle in der internationalen Klimapolitik zu.

Die Welt schien bereit für den großen Schritt vorwärts. Die Zeit drängte, denn 2012 würde das Kyoto-Protokoll auslaufen. Ein neuer Vertrag sollte im Dezember 2009 auf dem Klimagipfel in Kopenhagen (COP 15) beschlossen werden. Da passte es, dass im Januar 2009 mit Barack Obama ein neuer Präsident ins Weiße Haus einzog. Presse und Politik im Westen begrüßten ihn enthusiastisch als Hoffnungsträger. In Rekordzeit erhielt er im Oktober den Friedensnobelpreis. Zur Klimapolitik hatte er auch eine Meinung: „Zwei Jahrzehnte Reden und kein Handeln“. Offensichtlich wollte der neue Präsident in Kopenhagen eine Wende in der globalen Klimapolitik erreichen. Allerdings machte die chinesische Führung ihm einen Strich durch die Rechnung.

Obama hätte es besser wissen können. Anfang 2009 schrieb der China Brief, herausgegeben von der Washingtoner Jamestown Foundation, Erhellendes über die Aufgabe der chinesischen Unterhändler bei den Klimaverhandlungen. Sie sollten „sicherstellen, dass China keine Verpflichtungen übernimmt, welche die wirtschaftlichen Entwicklung hemmen oder die Energiesicherheit beeinträchtigen.“ Für die vorhersagbare Zukunft, so der Autor, werde die Quintessenz chinesischer Klimapolitik darin bestehen, verpflichtende Obergrenzen abzulehnen.

Chinas einflussreiche Klimaskeptiker

Es gab noch mehr: Wenige Wochen vor dem Kopenhagener Treffen veröffentliche Ding Zhongli, Chinas Top-Klimaforscher, in der Pekinger Zeitschrift Science Times einen langen Artikel zum bevorstehenden Klimagipfel (Ding Zhongli. Der Gebrauch wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Verteidigung des Rechts des Landes auf wirtschaftliche Entwicklung. Science Times, 7.9.2009.) Ding ist Vizepräsident der chinesischen Akademie der Wissenschaften. Man kann davon ausgehen, dass er in der Klimafrage die offizielle Meinung der Pekinger Führung vertritt.

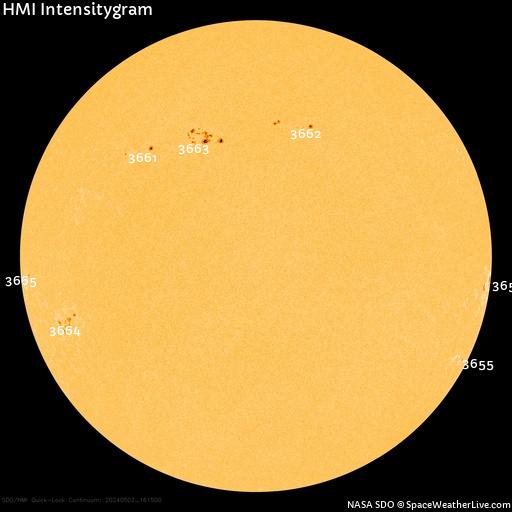

Verlässliche wissenschaftliche Belege dafür, dass Temperaturanstieg und CO2-Konzentration gesichert voneinander abhingen, so schreibt Ding, gebe es nicht. Die globale Temperatur könne auch von der Sonne bestimmt werden. Die menschliche Aktivität könne deshalb nicht der einzige Faktor für den Temperaturanstieg der letzten hundert Jahre sein. Warum, so fragt der Autor, legten die Industriestaaten dann ein solch „fragwürdiges wissenschaftliches Konstrukt“ auf den Verhandlungstisch? Weil ihre wahre Absicht nicht die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs sei, sondern die Beschränkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Schwellen- und Entwicklungsländer.

Chinas Haltung bezüglich der Verhandlungen in Kopenhagen hatte Ding damit unmissverständlich klar gemacht: das Land werde weiterhin auf „sehr viel Kohle“ für wirtschaftliches Wachstum setzen. Und wegen seines großen Nachholbedarfs habe es ein Recht dazu. Damit bleibt Peking auf dem schon in Kyoto eingeschlagenen Kurs „China first“ – Wirtschaft und Energiesicherheit gehen vor.

Demütigung in Kopenhagen

Im Dezember 2009 schneite es in der dänischen Hauptstadt; es war grau und kalt, ein Wetter, das so gar nicht zur Erderwärmung passen wollte. Die Vertreter der führenden Industrienationen kamen mit großen Erwartungen; im Juni zuvor hatte man sich auf dem G8-Gipfel das plakative 2°C-Limit zum Ziel gesetzt und eine „drastische Verringerung“ der Emissionen bis 2050 gefordert, und zwar von allen großen Emittern in Industrie- und Entwicklungsländern.

Doch die westlichen Unterhändler bissen auf Granit. China hatte sich schon vor dem Klimagipfel mit Indien auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt: Keine internationalen Emissionskontrollen ihrer Volkswirtschaften, weder jetzt noch in Zukunft. „Was immer das Ergebnis von Kopenhagen – es sollte nicht auf Kosten des Rechts auf Entwicklung der Entwicklungsländer erreicht werden“, erklärte Chinas Vertreter He Yafei schon zu Beginn.

Es gab Krach und Streit, aber keine Einigung. Die chinesische Delegation, unterstützt von Indien, Brasilien und Südafrika, weigerte sich hartnäckig, irgendwelchen verpflichtenden Zielen zur Begrenzung von Emissionen zuzustimmen. Auch der frischgebackene Friedensnobelpreisträger Obama, der am letzten Tag der Konferenz einschwebte, blieb erfolglos. Zunächst erschien der chinesische Premier Wen Jiabao nicht zu einem angesetzten Treffen; Obama und weitere Staatsführer mussten mit einem rangniedrigen chinesischen Vertreter verhandeln. Ein gezielter Affront. Später traf Wen sich mit den Präsidenten von Indien, Brasilien und Südafrika – ohne den amerikanischen Präsidenten. Als sich ein entnervter Obama schließlich (fast mit Gewalt) Zutritt verschaffte, musste erst einmal ein Stuhl für ihn besorgt werden.

Die Staatsführer brachten noch ein dürres, knapp dreiseitiges Abschlussdokument zustande; Obama sah es als Erfolg, doch das Plenum nahm die Vereinbarung bloß „zur Kenntnis“. Als Minimalkonsens enthielt es zwar das 2°-Celsius-Ziel als „nice to have“. Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen, fehlten. Bei den meisten Teilnehmern, insbesondere den NGOs, herrschten Wut und Enttäuschung. Klimakanzlerin Merkel kommentierte schmallippig, man habe „ein selbstbewusstes China erlebt“. Zurück in Deutschland schwor sie, sie würde sich nie wieder so demütigen lassen.

Mark Lynas, ein britischer, in Vollzeit mit dem Klima befasster Journalist, war in Kopenhagen dabei und zog im britischen Guardian folgendes Resümee: „China richtete die Verhandlungen zugrunde, demütigte mit Absicht Barack Obama und beharrte auf einem fürchterlich schlechten ‚Deal‘, für den man den westlichen Staatsführern die Schuld geben würde.“

China verfolgte in Kopenhagen eine klare Strategie und setzte sie entschlossen um – mit Erfolg: den Hauptgegner, Obama, „zusammengefaltet“, verpflichtende Ziele zur Emissionsminderung verhindert und damit möglichen Schaden vom Land ferngehalten. Bis zum nächsten großen Gipfel 2015 – COP 21 in Paris – herrschte erst einmal Ruhe.

Versprechen was ohnehin passiert

Chinas Klimadiplomaten griffen nunmehr zum leichten Florett. Der neue Präsident Xi Jinping hatte Obama wohl schon eingenordet: ein „Softie“, mehr Schein als Sein. Jemand, der zum Ende seiner Amtszeit als Klimapräsident reüssieren wollte, der unbedingt einen Deal brauchte. Den Deal, genauer den Anschein eines Deals, gewährte ihm Xi ein Jahr vor dem Pariser Gipfel. Ende 2014 trafen beide Präsidenten eine, so Obama, „historische Vereinbarung“. Obama verpflichtete sein Land darauf, die Emissionen bis 2025 um bis zu 28 Prozent zu senken. Xi versprach, dass bis 2030 Chinas Ausstoß an Kohlendioxid weiter zunehmen werde. Ab da könnten die Emissionen sinken.

Ein ungleicher Deal. Xi versprach etwas, was ohnehin absehbar war: weniger Emissionen durch technologischen Fortschritt. China würde zwar stetig mehr Kohlestrom erzeugen, dafür aber dank neuer moderner Kraftwerke immer weniger Kohle benötigen. Das bedeutet, durch die Klimabrille betrachtet, Senkung der CO2-Intensität der chinesischen Wirtschaft, allerdings bei absolut steigenden Emissionen.

Diese vagen Versprechen für die Zukunft stellten die Klimaziele dar, die China der UNO kurz vor dem Pariser Gipfel übermittelte. Damit wurde das Land zu einem anerkannten Klimamusterknaben. Ein diplomatisches Meisterstück: Bis auf weiteres konnte und kann sich der weltgrößte Emitter allen Forderungen nach Senkung der Emissionen entziehen. Vor 2030 tut sich nichts. Und was dann ist, steht in den Sternen.

Derart unbeschwert sorgten die Chinesen in Paris – zusammen mit den USA – dafür, dass am Ende eine Vereinbarung heraus kam. Diese war allerdings genauso vage wie Xis Zusage, irgendwann die CO2-Emissionen zu verringern. Verbindliche Verpflichtungen gingen die 195 Teilnehmernationen nicht ein. Jedes Land kann selbst seine Klimaziele angeben. Diese nationalen Ziele sind nicht bindend, sollen aber alle fünf Jahre evaluiert werden.

Trotz dieser mageren Ausbeute hagelte es Lob von allen Seiten. Ban Ki Moon, damals Generalsekretär der Vereinten Nationen, sah in dem Abkommen einen „monumentalen Erfolg für die Völker des Planeten“. Es seien vor allem die USA und China gewesen, die diese Vereinbarung ermöglicht hätten. China war gerne dabei, denn das Recht auf Entwicklung, das die sich entwickelnden Länder auf dem Kopenhagener Gipfel durchgesetzt hatten, gilt weiterhin. So heißt es in der Vereinbarung:

Der Umfang, in dem die sich entwickelnden Länder tatsächlich ihre Zusagen erfüllen, … wird voll berücksichtigen, dass die wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklung und die Beseitigung von Armut erste und vorrangige Priorität der sich entwickelnden Länder sind.

Die Pariser Vereinbarung liefert einen Freifahrschein für China

Letztlich liefert die Pariser Vereinbarung einen Freifahrschein für China und Indien, in Zukunft mehr Kohlendioxid freizusetzen. Wirtschaftliche Entwicklung bedeutet dort mehr Kohle und damit mehr Kohlendioxid. Die entwickelten Länder hingegen, sollen „sich auf Ziele zur gesamtwirtschaftlichen, absoluten Senkung der Emissionen verpflichten“.

Im Klartext: die westlichen Industrienationen müssten ihren Kohlendioxidausstoß tatsächlich senken, und zwar in großem Umfang. Realistisch gesehen, geht das nur mit Kernenergie und modernen Kohlekraftwerken. Beides aber ist in vielen westlichen Ländern unerwünscht. Stattdessen setzt man auf ineffiziente „erneuerbare Energie“ und schwächt damit die eigene industrielle Leistungsfähigkeit. Die chinesische Führung freut es. Was dem Westen schadet, macht das Reich der Mitte stärker.

Chinas Pro-Kopf-Einkommen liegt derzeit unter dem globalen Mittelwert und bei etwa 15% des deutschen Werts. „Objektiv gesehen, sind wir immer noch ein sich entwickelndes Land, allerdings ein sehr großes“, erklärte Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragter in Sachen Klima, gegenüber der Presse auf dem jüngsten Klimagipfel in Kattowitz.

Und diesen Status wird China noch viele Jahre behalten, ebenso wie Indien, Bangladesch und andere. Für alle gilt quasi „Emissionsfreiheit“; gemäß der Pariser Vereinbarung können sie fossile Brennstoffe nutzen, um ihre Entwicklung zu fördern. Vor allem Kohle. Chinas Emissionen sind seit dem Paris Gipfel kontinuierlich gestiegen. Ende letzten Jahres beschwor Endcoal.org sogar einen „Kohle-Tsunami“ in China. 259 Gigawatt an neuen Kohlekraftwerken seien dort derzeit in Planung und Bau. Diese und weitere werden alle noch laufen, wenn Deutschlands Kohlekraftwerke zumachen.

Im chinesischen Politbüro scheint sich also niemand wirklich vor den klimatischen Auswirkungen der Erderwärmung zu ängstigen. Klimahysterie herrscht in China weder in der Politik noch in der Öffentlichkeit. Die chinesischen Führer sind Klimarealisten, keine „Klimaleugner“. Sie wissen, dass Klimawandel natürlich ist, es ihn schon immer gegeben hat und die Welt davon nicht untergegangen ist. Chinesische Klimawissenschaftler fördern diese Sicht. An skeptischen Stimmen bezüglich westlicher Mainstream-Klimawissenschaft mangelt es dort nicht.

Die Wissenschaft

Kurz vor dem Kopenhagener Gipfel führte die britische Guardian ein Interview mit Xiao Ziniu, dem Leiter des Pekinger Klimazentrums. Der Top-Wissenschaftler steht der Erderwärmung bemerkenswert cool gegenüber: Ein Anstieg der Temperatur um zwei Grad werde nicht notwendigerweise die Katastrophe bringen, die das IPCC vorhersage. „Ob das Klima nun wärmer oder kälter wird – es bringt sowohl positive als auch negative Folgen“. In der chinesischen Geschichte, sagt er, habe es viele Zeiten gegeben, die wärmer waren als heute. Das meint auch der schon erwähnte Ding Zhongli. Die derzeitigen Temperaturen sähen normal aus, so schrieb er im Earth Science Magazine, wenn man die globalen Klimaänderungen der vergangenen 10.000 Jahre betrachte.

Historische Warmzeiten gehören im westlichen Klimadogma in den Giftschrank, belegen sie doch, dass die aktuelle Erwärmung nicht so außergewöhnlich ist. Die Existenz von kleiner Eiszeit oder der Warmzeit des Mittelalters, der häufige Wechsel von kälteren und wärmeren Zeiten seit der letzten Eiszeit, gehören zum Standardwissen chinesischer Klimawissenschaftler, ebenso wie die Erkenntnis, dass warme Zeiten gute waren und kalte Zeiten schlechte.

Fang et al., fünf renommierte Erd- und Klimaforscher von der Pekinger Universität, schreiben 2011, dass der „IPCC-Bericht nicht mehr das maßgebende Dokument zum Klimawandel“ sei. Er sei politisch tendenziös und enthalte etliche Fehler und Mängel. Die Erderwärmung sei zwar eine „objektive Tatsache“, aber es herrsche eine „große Unsicherheit über die Höhe des Temperaturanstiegs“. Zudem trügen Aktivitäten des Menschen und natürliche Faktoren zur Erwärmung bei; allerdings sei es schwierig, den jeweiligen Beitrag zu quantifizieren.

Kritisch sind Fang et al. auch, wenn es um den Einfluß der „Treibhausgase“ geht. So habe sich im vergangenen Jahrhundert gezeigt, dass die Änderung der Temperatur nicht immer mit der Änderung des CO2-Gehalts übereinstimmte. Ebenso wenig gebe es eine „signifikante Korrelation zwischen der jährlichen Zunahme der CO2-Konzentration und der jährliche Anomalie der mittleren Temperatur“. Außerdem gebe es „große Unsicherheit über die Quellen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre“. Deshalb könne man die anthropogenen Emissionen nicht alleine für den gestiegenen CO2-Gehalt der Atmosphäre verantwortlich machen.

Die zitierten Aussagen sind beileibe keine Einzelstimmen. „The Science is settled“, gilt offenbar nicht für chinesische Wissenschaftler. Sie bezweifeln – mit guten Gründen – den politisierten Klimakanon von IPCC und PIK-Potsdam. Damit kann China in der globalen Klimapolitik sehr gelassen handeln. Unterhändler, die wissen, dass Aussagen über Ursache, Ausmaß und Folgen der Erderwärmung ungewiss sind, sind bei Klimaverhandlungen immer im Vorteil gegenüber gläubigen Apokalyptikern. Drohungen mit dem baldigen Untergang verfangen bei ihnen nicht.

Die chinesische Führung wird keinesfalls die eigene Wirtschaft für eine törichte „Klimarettung“ opfern. Das Land wird fossile Brennstoffe auch über das Jahr 2030 hinaus nutzen, und zwar in großem Umfang. Strom aus Sonne und Wind bleibt randständig. Eine „Energiewende“ wird es dort nicht geben, auch keine Greta, keinen Schulstreik und andere grüne Torheiten. Dafür aber viele Kernkraftwerke. Westliche Politiker wären gut beraten, sich – wie China – auf eine Welt einzustellen, in der es um Wichtigeres als das Klima geht.

Siehe zu diesem Thema auch: John J. Tkacik, China’s imprints all over Copenhagen talks fiasco. Washington Times, 14. January 2010.

Mit freundlicher Genehmigung von Heinz Horeis. Zuerst erschienen bei der Achse des Guten.

Mein Mitleid gilt dagegen denen, der mit der Abschaltung von 10 Kohlekraftwerken die Welt vor dem Ertrinken retten wollen.

von China abgelöst wurden.Auch bei der Windenergie „Rappel es in der Kiste“.Keine Stromleitungen und das Auslaufen der Vergünstigungen werfen ihre Schatten schon voraus.

Mal sehen,wenn hier der Weltmarkt neu aufgemischt wird.

http://beyondtheredlines.org/de/

schon im Titel:

„Systemwandel statt Klimawandel“

Deshalb ist auch kein Kämpfer um Klimagerechtigkeit an physikalischen und meteorologischen Fakten interessiert.

Klimanotdurft? Hihi…. Klimabeschiß?

Viele weltweite Aktivitäten der Chinesen deuten genau auf solche Listanwendung hin: die neue Seidenstraße, Sicherung von Rohstoffen in Afrika, aber auch Entwicklung von E-Mobilität, Windkraft und Photovoltaik. Weil die drei letzteren dienen nicht in erster Linie dem „Klimaschutz“ auf chinesischem Gebiet, als vielmehr der Technologie- und Produktionsführerschaft auf diesen Gebieten, um dem Rest der Welt das Leben schwer zu machen, also die Nachfrage preisgünstig zu decken und Gewinne daraus nach China zu lenken.

Nur Trump scheint mit seinem für Europäer oft unverständlichen Aktionismus bzgl. Steuern usw. die Herausforderung der Chinesen angenommen zu haben und versucht mit ähnlichen „Waffen“ zu kämpfen.

Da können alle europäischen Politiker noch viel lernen …

Diese Frau ist während ihrer Ost-Berliner-Zeit um das Haus von Robert Havemann herumgeschlichen. Nachzulesen unter: http://www.chronik-berlin.de/news/merkel_02.htm

„Kritisch sind Fang et al. auch, wenn es um den Einfluß der „Treibhausgase“ geht. So habe sich im vergangenen Jahrhundert gezeigt, dass die Änderung der Temperatur nicht immer mit der Änderung des CO2-Gehalts übereinstimmte. Ebenso wenig gebe es eine „signifikante Korrelation zwischen der jährlichen Zunahme der CO2-Konzentration und der jährliche Anomalie der mittleren Temperatur““

Beobachtung hier nicht so alleine steht.

Zeigt doch dieses Jahr bisher sich wenig beeindruckt von den hohen CO2—Werten. Mal sehen was der Sommer bringt, das man endlich zu heizen aufhören kann!